国内の旅で出会った達磨をきっかけに、まだ見ぬ達磨をディグしに日本各地を訪れる。日に日に達磨愛が増していくなか、その達磨を通して福岡・今泉の郷土玩具店『山響屋』の店主・瀬川 信太郎氏と出会った。瀬川氏が所属する、作り手や研究家などで構成される“全日本だるま研究会”という同好会に自身も入会し、だるまに携わる様々なひとと交流を深めていくなか、蒐集のみに留まらず自身の手でだるまを作るきっかけに巡り合うこととなる。

「あるとき、研究会が貸し出していた江戸達磨という東京のだるまの木型が戻ってきたんです。それを「誰か張れるひといないかな?」という話になって。僕は趣味で蒐集しているだけでしたが、「もしかしたら自分でも出来るんじゃないか」と思って作らせてもらったんですよ。ただ、ほぼ独学で進めているなかで、「横浜出身の自分が東京の伝統民藝を作って良いのかな?」 という疑問が湧いてきて」

自身のルーツではない地の民藝を作る、ということの難しさに直面した。しかしそれに端を発して、自分にしか作れないものを作りたいという気持ちが高ぶり始める。ちょうどその頃に起こった熊本地震。そして彼が横浜から少しでも出来ることを、と送った救援物資がスケボーだるまの誕生のきっかけになったという。

「被災地に直接物資を届けることができなかったので、一旦『山響屋』に送って、(瀬川)信太郎が福岡から届けてくれることになったんです。その道中で、僕が送った水の箱をスケボーに乗せて運んでる画像を送ってきてくれたんですよ。それを見た瞬間に「あ、なんか降りてきたかも?」という感覚があって」

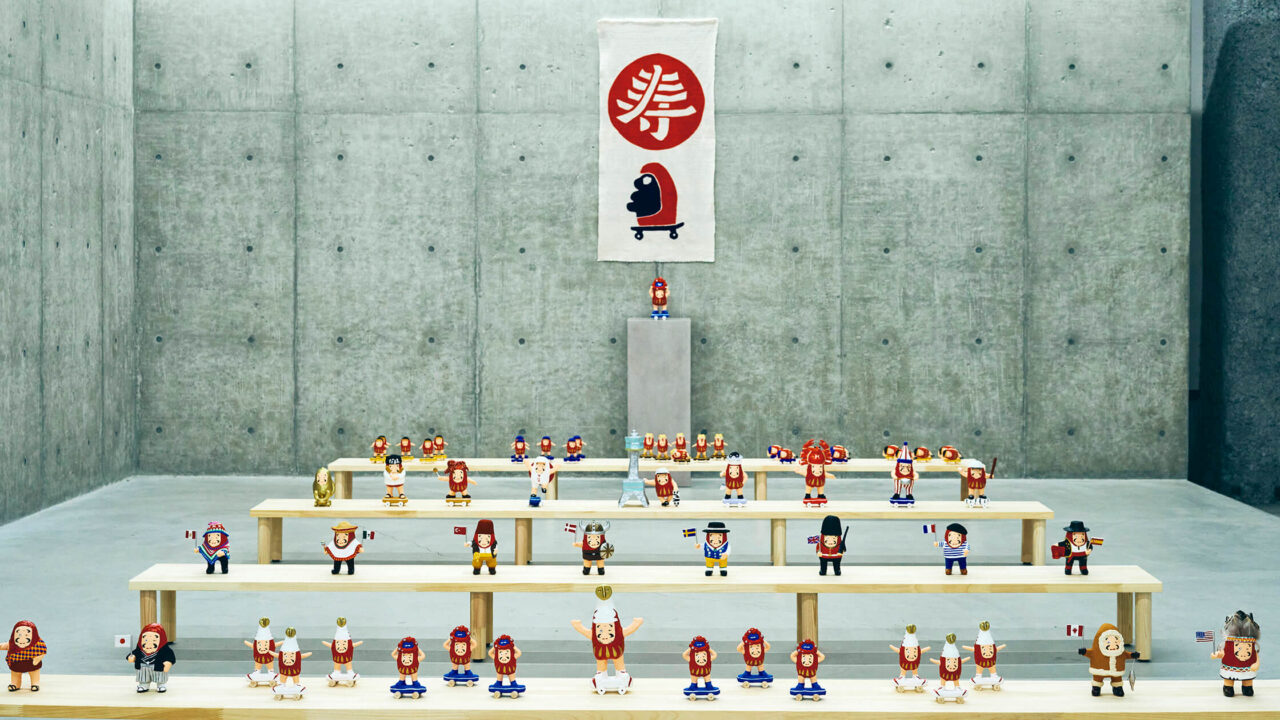

長い伝統と歴史を持つ達磨。日本のいわゆる民藝品と、アートは似て非なるもの。寿尚氏は、いままで捕らわれていた民藝品への敬意を持ちながら、アートとして達磨を表現することを選んだ。そして生まれたのがスケボーに乗った達磨。このスケボー達磨を日本、そして世界へと発信していくこととなる。

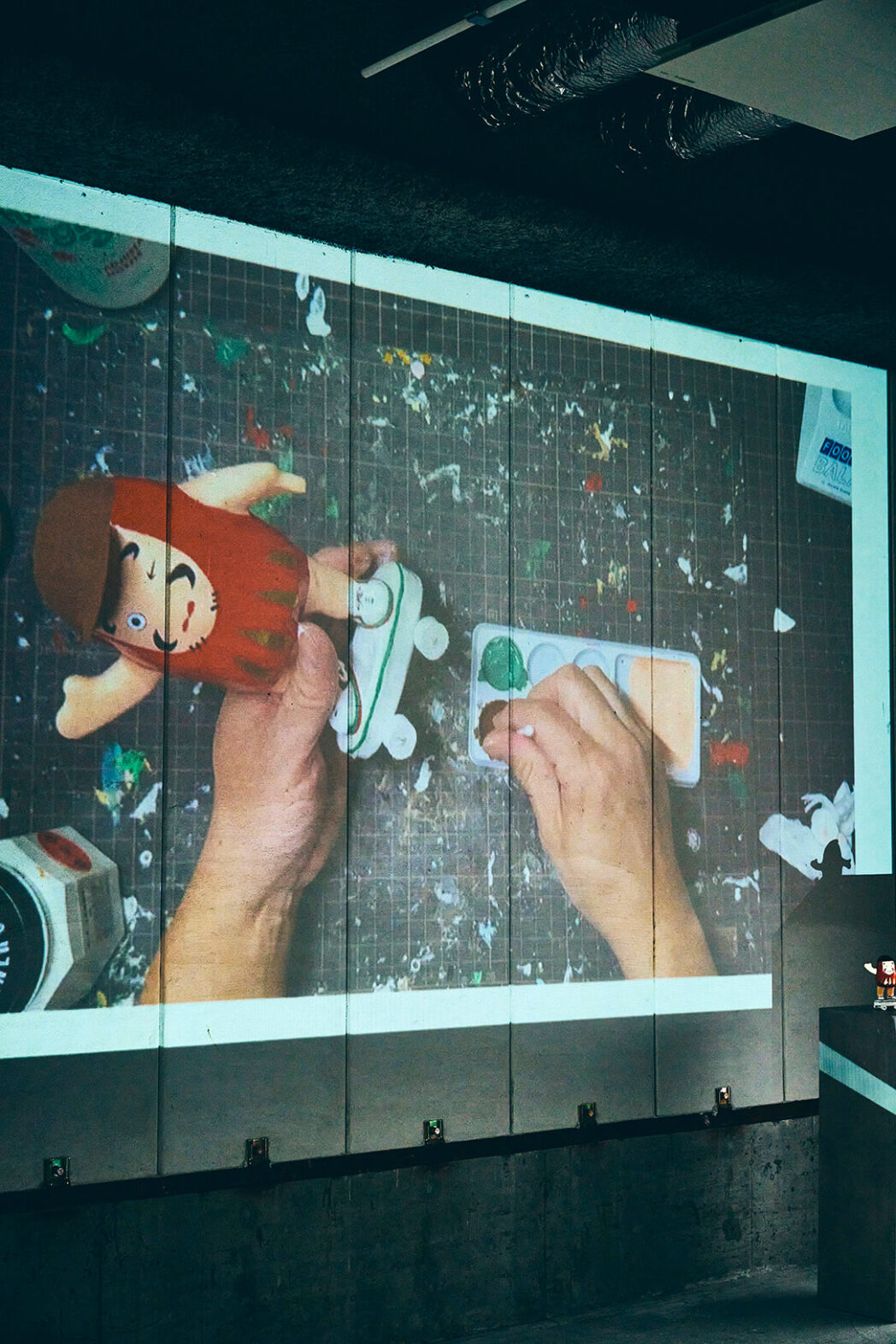

「ただスケボーに乗っている風だと面白くないので、ちゃんとウィールが回るように作りました。最初はほとんど趣味で作っていたのですが、知人たちに見せていくうちにどんどん広まっていって。嬉しいことに、表参道の『CIBONE』や『ワタリウム美術館』、様々なセレクトショップなどから個展やポップアップのオファーをいただいたり、〈adidas〉さんからの制作依頼など、ブランドさんとのコラボレーションさせていただいたり、ですね。山響屋と一緒に開催した2019年のニューヨーク展は散々でしたが(笑)。いまでは海外からも問い合わせがありますが、当時は達磨というものがまったく日本以外には知られていなくて。大阪では、IMA:ZINEで毎年開催されている山響屋の期間限定ショップにヤチコダルマと参加させてもらっていますが、単独での展覧会では今回が初めてなんです」